大家好,我是胡孝新教練,大家都習慣叫我Energy老師。今天想跟大家聊聊一個許多人步入50歲後特別關注的議題:關節退化與內分泌變化。這些生理現象常讓人感到身體大不如前,甚至影響日常生活品質。但別灰心,透過正確的運動策略,我們絕對有機會優化身體環境,延緩老化,找回活力!

為什麼50歲後,關節和內分泌成了健康大挑戰?

隨著年齡增長,身體會自然發生許多變化,其中最讓人有感的莫過於關節功能下降與內分泌系統的改變。

關節與骨骼的「年齡感」

你是否開始覺得爬樓梯膝蓋不適?蹲下起身有點卡卡?或者聽過身邊朋友面臨骨質疏鬆的問題?這些都是50歲後常見的關節和骨骼挑戰:

–退化性關節炎與關節磨損: 關節軟骨長年累月的摩擦,會導致軟骨磨損,引起疼痛、僵硬,尤其膝、髖、脊椎等承重關節更是高發區。想像一下,如果身體的「避震器」(軟骨)功能下降,每次活動都會對關節產生更多衝擊。同時,關節滑液也會減少,讓關節活動起來不再順暢。

–骨質疏鬆與骨折風險: 骨骼中的鈣質及礦物質會隨著年齡逐漸流失,骨密度下降,骨骼變得脆弱,即使輕微跌倒也可能導致骨折。這在女性停經後尤其明顯,因為雌激素的保護作用減少。

–失能的隱憂: 嚴重的關節退化或骨折,最終可能導致行動不便,甚至失能,失去自主活動的能力,嚴重影響生活品質與尊嚴。

但為什麼關節會加速磨損呢?除了自然老化,胡孝新教練指出,以下因素也扮演重要角色:

–肌肉質量減少與肌力不平衡: 肌肉是關節最好的「保護層」。肌肉量不足或某些肌群特別弱(例如常被提到的股四頭肌力量不夠),會導致關節承受過多壓力。更常見的是肌力不平衡,例如大腿前側(股四頭肌)很有力,後側(腿後肌群)卻很弱,這種不平衡反而會讓膝關節不穩定,增加受傷風險。

–肌肉彈性不足: 即使肌肉有力量,但長期處於緊繃、缺乏彈性的狀態,會限制關節的活動範圍,導致關節空間被擠壓,影響循環,更容易發炎疼痛。

–關節使用不當: 我們的關節有其設計用途。膝關節主要設計用於屈伸,但我們常在轉身時,髖關節和踝關節沒跟著轉,而是直接扭轉膝蓋,這種剪力對膝蓋傷害極大。不正確的姿勢(如三七步)、長期久坐也都會對脊椎和關節造成額外負擔。

#內分泌系統的「悄悄變化」

內分泌系統負責分泌荷爾蒙,調控身體的各種重要功能,包括新陳代謝、骨骼健康、肌肉生成等。50歲後,荷爾蒙分泌的變化也會帶來挑戰:

–荷爾蒙分泌減少: 甲狀腺素、性激素(睪固酮、雌激素)、生長激素等關鍵荷爾蒙的分泌會隨年齡下降,這直接影響新陳代謝速度、骨質密度、肌肉質量和修復能力。

–胰島素敏感性下降: 身體對胰島素的反應變慢,容易導致血糖波動大,增加罹患第二型糖尿病的風險。這也是現代人常見的健康問題,與不良飲食和缺乏運動密切相關。

–基礎代謝率下降: 綜合荷爾蒙變化與肌肉量減少,身體的基礎代謝率會下降,這意味著即使吃得跟年輕時一樣多,也更容易累積脂肪,影響體態與整體健康。

這些關節、骨骼和內分泌的變化並非獨立發生,它們會相互影響,形成一種連鎖反應,加速身體的老化過程。

運動:優化身體環境、延緩老化的最佳策略

面對這些挑戰,難道我們只能束手無策嗎?絕不!運動是逆轉這些狀況、優化身體環境最有效且最自然的工具。Energy老師以其14年的豐富經驗及跨領域的專業背景(霹靂舞、田徑、醫院體系健身房經驗),強調運動能從多方面改善關節、骨骼、內分泌及神經系統的功能。

#運動對關節與骨骼的益處:

–提升肌肉質量與肌力: 透過肌力訓練(俗稱重量訓練),能有效增加肌肉量,強化肌肉力量,改善肌力不平衡。強壯的肌肉能更好地支撐和保護關節,減少關節的直接負荷。就像為關節裝上更堅固的「護盾」。

–改善肌肉彈性與關節活動度: 定期的伸展和關節活動練習,能維持肌肉的彈性與長度,避免僵硬。當肌肉有良好彈性,關節才能在完整的活動範圍內順暢移動,促進關節滑液分泌,減少磨損和僵硬感。

–增加骨質密度: 負重運動(例如:深蹲、弓箭步、肩上推舉,或甚至是快走、慢跑等需要身體承受自身重量的運動)對骨骼是一種良性刺激。這種壓力會促使骨骼吸收鈣質,增加骨密度,降低骨質疏鬆和骨折的風險。想像一下,就像溫和地「敲打」骨骼,告訴它要變得更強壯!

#運動對內分泌與代謝的益處:

–促進荷爾蒙分泌: 長時間、持續性的有氧運動,被證實有助於刺激生長激素等荷爾蒙的分泌,這對維持肌肉、骨骼健康和新陳代謝非常重要。

–提升胰島素敏感性: 規律的運動,特別是結合心肺與肌力的循環訓練,對於提升身體對胰島素的敏感性效果顯著。透過高強度的間歇性訓練,身體利用葡萄糖的效率提高,有助於穩定血糖,降低第二型糖尿病風險。Energy老師建議的循環訓練模式(8-12個站,每個站約40秒瘋狂執行,站間不休息),正是有效提升胰島素敏感性的方法之一。

–提升基礎代謝率: 增加肌肉量是提升基礎代謝率的關鍵。肌肉是身體的「能量燃燒爐」,即使在休息時,肌肉也會消耗比脂肪更多的熱量。透過重量訓練增加肌肉,能有效對抗年齡帶來的代謝率下降。

#運動對神經系統的益處:

Energy老師特別強調了運動對神經系統的重要性。老化伴隨神經傳導速度變慢、腦容量減少等現象,而原因很簡單——「不動腦」。這裡的不動腦,不僅是思考,更包含了大腦發號施令、連結全身神經單元、控制肌肉收縮產生動作的過程。

透過運動,你必須主動去感受身體各個部位的肌肉收縮、伸展,感受每一個關節的彎曲、打開。這個過程本身就是對神經系統極好的訓練。頻繁地「使用」你的大腦與全身神經元連結,能延緩神經系統的退化。 Energy老師非常有把握地指出,一個禮拜三次,每次都能專注地去感受所有肌肉的收縮與拉長,感受所有關節的完整活動,配合充足的營養,基本上能極大地延緩神經肌肉骨骼系統的退化。

如何將運動融入生活,啟動逆齡計畫?

聽起來運動對抗老化好處多多,但要如何開始,才能真正看到效果呢?胡孝新教練提供了實際的建議:

#運動的頻率與強度:

–維持基本頻率: 至少一週三次。這是維持身體功能不快速退化的基礎門檻。

–確保足夠強度: 每次運動至少30分鐘,並且要達到「會喘」的程度。這不是指喘到無法說話,而是能感覺到呼吸加速、心跳加快,但仍能勉強說出短句的狀態。這代表心肺系統有受到刺激,有氧代謝在運作。

–組合多元訓練: 單一的運動類型往往不足以應對全面的老化問題。理想的運動計畫應包含:

–肌力訓練: 使用自身體重或器材進行訓練,強化全身主要肌群,特別是核心、腿部、背部等大肌群。

–有氧運動: 快走、慢跑、游泳、騎腳踏車、有氧舞蹈、有氧拳擊等,持續30分鐘以上,提升心肺功能,促進代謝和荷爾蒙平衡。

–柔軟度與活動度訓練: 靜態伸展、動態伸展、瑜珈、皮拉提斯等,改善肌肉彈性,增加關節活動範圍。

運動與營養並重

Energy老師強調,運動和營養是健康的兩條腿,缺一不可。運動固然重要(佔50%),但如果飲食不均衡,身體缺乏建造和修復所需的原料,運動效果也會大打折扣,甚至可能因為身體狀態不佳而加速退化。

均衡飲食: 確保每天攝取優質澱粉、健康脂肪、足夠的蛋白質和豐富的膳食纖維(來自蔬菜水果)。避免過度偏頗的飲食法,或完全依賴營養補充品。身體需要的是多樣化的天然食物來源。

傾聽身體的聲音:

如果在運動過程中出現長期、持續的疼痛,或本來就有慢性疾病或疼痛問題(非運動後短暫痠痛),請務必尋求專業醫療協助。看醫生、復健科、骨科或物理治療師,釐清原因,在專業指導下進行治療或調整運動計畫。運動是在健康的基礎上進行的優化,不能取代醫療診斷與治療。

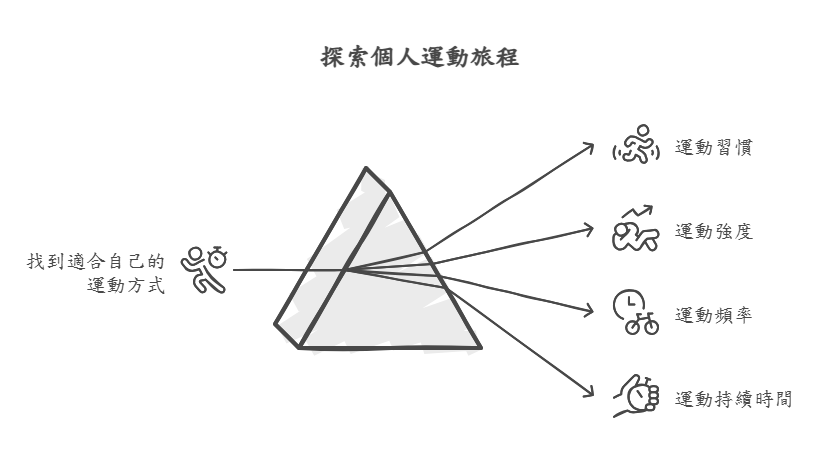

找到適合自己的運動方式

要達到一週三次、每次30分鐘並「會喘」的狀態,對很多人來說並不容易,特別是如果缺乏運動習慣或對運動方式不熟悉。人體很容易適應,也容易因為強度過高而放棄。

這時候,尋求專業指導或跟隨結構化的運動計畫會是很好的選擇。「習慣健康國際」、「好習慣運動教室」等提供的抗老化運動培訓或課程,正是希望能提供多元、有趣且有效的訓練方式,幫助大家養成規律運動的好習慣。

不論是跟隨教練的線上或線下課程,或是參考專業設計的訓練影片,都能幫助你安全有效地活動到全身的肌肉和關節,確保運動的品質和持續性。記住,最重要的不是你做了多難的動作,而是你能否持續、有意識地去「感受」你的身體在運動中的變化。

結語:投資健康,從現在開始

老化是生命的自然過程,但伴隨而來的關節退化、骨質流失、內分泌失調等問題,很大程度上可以透過積極的運動與均衡的飲食來改善和延緩。50歲以後,更應該將運動視為一種對健康的「投資」,一種提升生活品質的「策略」。

從今天開始,嘗試將運動融入你的生活。可以從每次10-15分鐘的關節活動與伸展開始,逐漸增加運動時間與強度。尋找你喜歡並能持續下去的運動方式,可能是跟著影片跳舞、在家做簡單的肌力訓練、或到戶外快走。

記住胡孝新教練(Energy老師)的叮嚀:一週三次、每次至少30分鐘、保持會喘的狀態、涵蓋肌力、心肺和柔軟度,並搭配均衡營養。持續下去,你會發現身體的狀態會超乎你的想像。告別對老化的恐懼,用運動開啟你的逆齡計畫,活出健康、自在的下半輩子!