隨著人口高齡化,越來越多人開始關注「如何避免老後失能、維持行動自由」。在醫學與健康促進領域中,衰弱症候群(Frailty)、力弱症(Dynapenia)、肌少症(Sarcopenia),是三個最常被提到的名詞。它們雖然彼此相關,但涵蓋範圍與重點並不相同。如果沒有正確認識,很容易混淆,甚至錯過了最好的預防時機。

本文將帶你深入了解這三個名詞的差異、常見原因、主要特徵,以及改善方式,幫助你或家人提早預防、維持生活自主性。

一、衰弱症候群(Frailty):全身功能逐漸下降的警訊

什麼是衰弱症候群?

衰弱症候群是一種 老年人常見的臨床症候群,代表身體在生理、心理與社會功能上,逐漸喪失「對抗壓力與疾病」的能力。簡單來說,衰弱的老人對於跌倒、感染、手術、住院等挑戰,會顯得特別脆弱,一旦出現壓力事件,就容易失去自理能力。

常見原因

- 老化:身體器官功能退化,修復能力下降。

- 慢性疾病:糖尿病、心血管疾病、腎臟病等。

- 營養不良:蛋白質、維生素、能量攝取不足。

- 活動量下降:缺乏運動導致肌肉量、心肺功能下降。

- 社會心理因素:孤獨、憂鬱、缺乏支持系統。

主要特徵

醫學上常用「Fried Criteria」評估衰弱,包含以下五項:

• 體重下降(非刻意的瘦弱)

• 疲憊感增加

• 肌力減退(如握力下降)

• 行走速度變慢

• 活動量降低

符合 3 項以上,即可被診斷為「衰弱症候群」。

改善方式

- 運動介入:結合阻力訓練、有氧運動、平衡訓練。

- 營養補充:補足蛋白質、維生素D、鈣質,避免營養不良。

- 疾病管理:控制糖尿病、高血壓等慢性病。

- 心理支持:避免孤獨,建立社會連結。

二、力弱症(Dynapenia):肌力不足的隱形危機

什麼是力弱症?

力弱症(Dynapenia)意指 肌肉力量明顯下降,但不一定伴隨肌肉量減少。這個名詞比較新穎,近十多年才逐漸被提出。它強調「肌肉有量卻沒有力」,代表神經與肌肉之間的控制與協調出現了問題。

常見原因

- 神經退化:老化導致運動神經元減少,傳導效率下降。

- 肌纖維品質下降:即使肌肉大小還在,但收縮力不足。

- 缺乏訓練:沒有進行力量與功能性訓練,動作越來越無力。

- 慢性疾病影響:糖尿病、腎臟病、神經退化疾病。

主要特徵

• 明顯的握力下降。

• 明顯的下肢力量不足,例如起立困難、上樓梯吃力。

• 行走雖然還能進行,但速度減慢、耐力不足。

• 容易因為小事跌倒,例如搬東西、突然轉身。

改善方式

- 阻力訓練:重量訓練、彈力帶運動。

- 功能性動作訓練:如起立、跨步、提舉等日常動作模擬。

- 神經肌肉活化:透過平衡訓練、協調性訓練,改善神經與肌肉的連結。

- 高蛋白飲食:確保肌肉合成的基礎營養。

三、肌少症(Sarcopenia):肌肉量減少的明顯診斷

什麼是肌少症?

肌少症(Sarcopenia)是一個已被世界衛生組織(WHO)與各大醫學會正式認可的疾病診斷。它強調 隨著年齡增長,肌肉量逐漸減少,並且伴隨肌力或功能下降。

常見原因

- 自然老化:50歲後,每年肌肉量大約流失 1~2%。

- 缺乏運動:尤其缺少阻力訓練。

- 營養不足:蛋白質與維生素D缺乏。

- 慢性疾病:癌症、慢性腎臟病、內分泌疾病。

- 長期臥床:手術後、住院、缺乏日常活動。

主要特徵

• 肌肉量減少(可透過InBody、DXA等檢測)。

• 肌力下降(握力不足)。

• 身體功能受限:如走路速度變慢、日常活動變困難。

改善方式

- 阻力運動是關鍵:重量訓練、深蹲、腿舉、核心運動。

- 結合有氧運動:提升心肺功能,減少慢性病風險。

- 高蛋白飲食:每天每公斤體重 1.2~1.5 公克蛋白質。

- 維生素D與鈣質:維持骨骼與肌肉功能。

- 規律檢測:透過握力測試、行走速度、肌肉量評估追蹤。

四、三者之間的差異與關聯

在高齡化社會中,常見的肌力與健康問題包含 衰弱症候群(Frailty)、力弱症(Dynapenia) 與 肌少症(Sarcopenia)。這三者雖然相關,但仍有明顯差異。

衰弱症候群(Frailty) 指的是全身多系統功能下降,導致身體在面對壓力事件時特別脆弱。常見特徵包括體重減輕、疲倦、走路速度變慢與肌力不足。這是一項已被醫學正式認可的狀態,改善方式強調綜合介入,例如運動訓練、營養補充與心理支持。

力弱症(Dynapenia) 則是指肌力下降,但肌肉量不一定減少。常見表現包括握力不足、起立困難與容易跌倒。雖然目前尚未被正式定義為疾病,但若不加以重視,會嚴重影響生活品質。改善方向以力量訓練與神經肌肉功能訓練為核心。

肌少症(Sarcopenia) 則是世界衛生組織認可的疾病,特徵是肌肉量減少,並伴隨肌力或日常功能下降。患者常會感覺體力不足、活動能力下降,甚至增加跌倒與失能風險。改善重點在於規律的阻力訓練,並搭配高蛋白飲食來維持肌肉量。

這三個名詞其實有階段性關聯:

• 肌少症 → 肌肉量減少,若不改善,容易發展成 力弱症。

• 力弱症 → 肌力不足,影響日常生活,進一步惡化可能導致 衰弱症候群。

• 衰弱症候群 → 全身性的脆弱,失能與失智風險大幅增加。

整體來說,這三種狀態雖然有所不同,但都與 運動、營養與功能維持 密切相關。及早識別並介入,才能延緩身體衰退,維持健康與生活品質。

因此,越早發現、越早改善,就能大幅降低老後失能的風險。

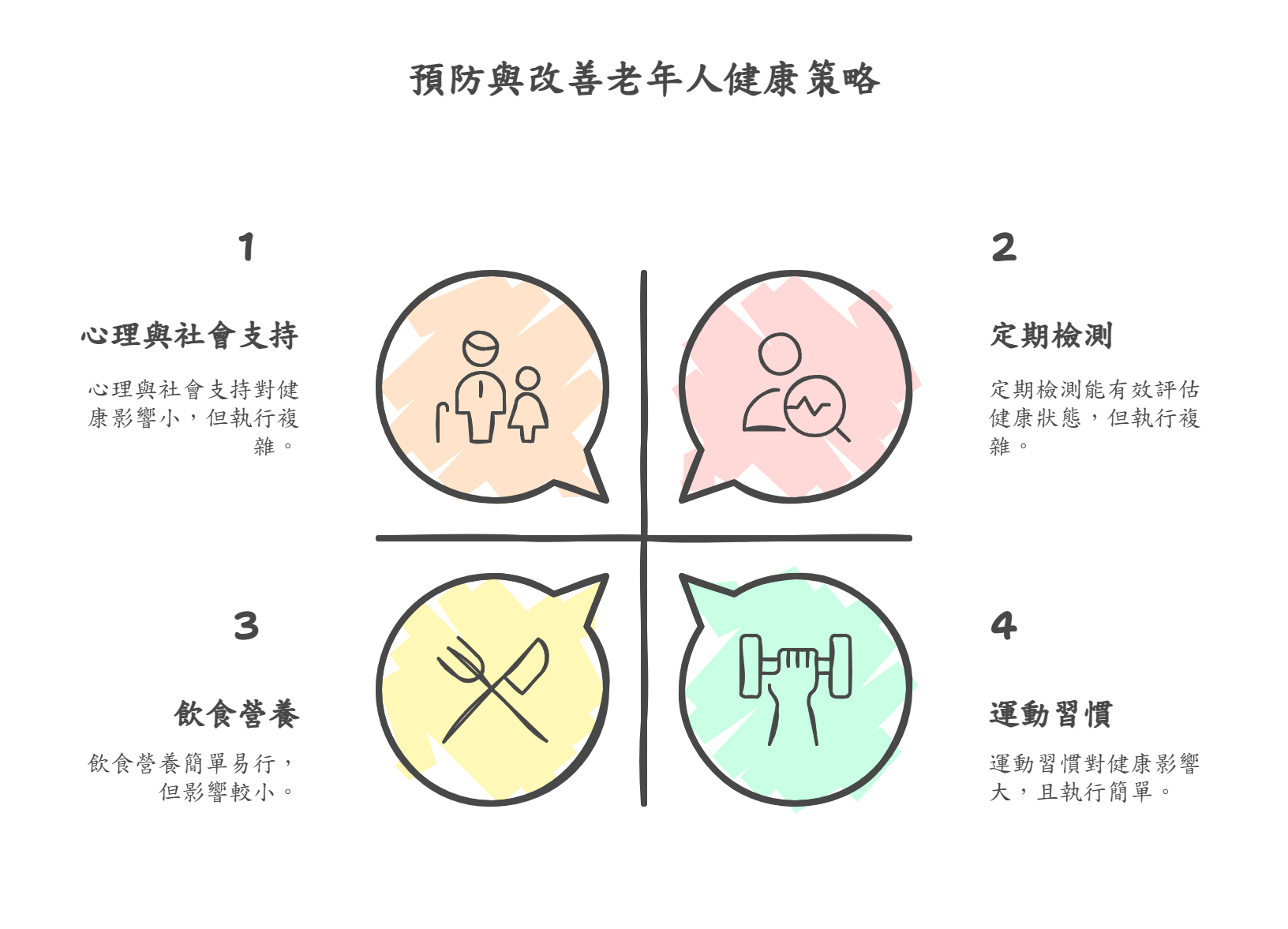

五、如何預防與改善這三種狀態?

- 運動習慣最關鍵

• 重量訓練:啞鈴、彈力帶、自體重量。

• 全身性運動:如快走、全身性健走杖(Nordic Walking、WALX)。

• 平衡與核心訓練:避免跌倒。 - 飲食營養

• 蛋白質:建議長者每天每公斤體重攝取 1.2 公克以上。

• 維生素D:幫助鈣質吸收,促進肌肉收縮。

• Omega-3脂肪酸:抗發炎,維持肌肉健康。 - 定期檢測

• InBody 或 DXA:檢查肌肉量。

• 握力測試:檢查肌力。

• 走路速度測試:評估功能狀態。 - 心理與社會支持

• 保持社交活動,避免孤獨。

• 參加團體運動或社區活動。

六、結語:守護行動力,從今天開始

衰弱症候群(Frailty)、力弱症(Dynapenia)、肌少症(Sarcopenia),其實是身體退化的三個不同層次。從肌肉量減少,到肌力下降,再到全身性功能衰退,每一步都是逐漸失能的警訊。

好消息是,這些狀況並不是不可逆轉。透過正確的運動訓練、營養補充與生活型態改善,大部分的長輩都能恢復一定的肌力與功能,重新找回行動力與生活品質。

👉 預防失能,現在就是最好的時機。

無論你是想替自己準備健康老後,還是希望守護家人,都可以從今天開始,建立運動與營養的好習慣。